Rachats chinois en Bourgogne : l’alerte sur le foncier viticole

Enquête sur l’essor des achats chinois en Bourgogne. Mécanismes, prix des vignes, cadre légal, enjeux climatiques et risques de spéculation pour les AOC.

En résumé

Les acquisitions de vignes en Bourgogne par des capitaux asiatiques, en particulier chinois, se multiplient dans le haut de gamme. Des transactions emblématiques à Gevrey-Chambertin et dans la Côte de Nuits confirment l’appétit d’investisseurs privés et de consortiums pour des parcelles très rares, parfois au-delà de 10 millions d’euros l’hectare. La hausse des températures rend les terroirs historiques plus réguliers, ce qui accroît l’attrait patrimonial des crus les plus recherchés. Le cadre français encadre ces opérations via la SAFER et la loi Sempastous, mais la pression financière reste forte sur les transmissions familiales. Pendant que la demande mondiale se réorganise et que la Chine redevient importatrice active, la filière craint une spéculation déconnectée de l’économie des domaines. Les professionnels appellent à des garde-fous supplémentaires pour préserver l’identité des appellations et l’ancrage local des grands crus.

Le contexte des acquisitions

Les achats de vignes en Bourgogne par des capitaux étrangers ne datent pas d’hier, mais l’intérêt de grandes fortunes asiatiques s’est intensifié. En 2012, l’achat du château de Gevrey-Chambertin, avec environ 2,3 hectares de vignes, par un investisseur de Macao a marqué les esprits. Plus récemment, un consortium lié à des entrepreneurs technologiques basés en Asie a pris des participations dans des parcelles de la Côte d’Or, avec mention publique de Gevrey-Chambertin. Les montants ne sont pas toujours divulgués, mais les fourchettes observées en Côte-d’Or confirment une tension extrême : près d’un million d’euros par hectare en moyenne pour le département, et plusieurs millions d’euros par hectare pour les climats les plus recherchés. Dans les grands crus, certaines cessions dépassent allègrement 5 millions d’euros l’hectare, avec des pointes encore supérieures pour les micro-surfaces.

Ce mouvement s’inscrit dans une géographie très étroite. La rareté structurelle des surfaces classées, la fragmentation historique des propriétés et la réputation internationale des appellations nourrissent l’idée d’un actif patrimonial. Les investisseurs ciblent des noms à forte liquidité sur le marché secondaire, capables de soutenir des valorisations élevées sur le long terme. C’est particulièrement vrai au cœur de la Côte de Nuits, où la profondeur de marché des étiquettes et la notoriété mondiale réduisent le risque de sortie.

La mécanique financière et foncière

L’essentiel des opérations passe par des parts de sociétés (SCI, SCEA, domaines constitués) plutôt que par l’achat direct de foncier en nom propre. Ce schéma facilite l’ingénierie de la transaction, la continuité d’exploitation et parfois la discrétion. Des investisseurs entrent au capital avec des pactes d’associés qui sécurisent l’accès au raisin ou au vin fini, tout en laissant la conduite technique à l’équipe en place. Le recours à des structures de portage ou à des baux à long terme protège l’exploitation, mais ne règle pas la question du renchérissement des terres.

Côté prix, les écarts sont vertigineux. En 2023, la Côte-d’Or affiche autour de 984 000 €/ha en moyenne, quand les grands crus se négocient à des niveaux de 2,8 à plus de 10 M€/ha selon emplacement, historique et tension concurrentielle. Les coûts de transaction (frais, droits, diagnostics) et l’investissement matériel (chai, pressoir, cuverie) s’ajoutent, sans compter la fiscalité sur la détention et la transmission. Pour un domaine de 2 ha répartis entre premier cru et grand cru, la valeur d’actif peut s’établir aisément entre 10 et 20 M€, selon l’assortiment des climats. Ce cadre financier crée une barrière d’entrée majeure pour les repreneurs locaux.

Le rôle du climat dans l’attractivité

Le changement climatique a, paradoxalement, renforcé l’attrait de la Bourgogne. La remontée des températures depuis la fin des années 1980 a avancé les dates de vendange d’environ deux semaines en moyenne. Les maturités phénoliques sont plus fréquentes pour le pinot noir et le chardonnay, avec des degrés plus élevés et des acidités qu’il faut désormais préserver. Pour un investisseur, cette « régularisation » de la qualité dans les millésimes récents réduit l’aléa historique qui pesait sur les zones septentrionales.

L’envers du décor demeure la variabilité extrême des épisodes climatiques : gel de printemps, grêle, canicules. L’assurance récolte et les pratiques (ébourgeonnage, filets, ombrage, dates de vendange) sont devenues stratégiques. Mais sur la décennie, l’image d’une Bourgogne plus fiable séduit la finance privée. Dans des lieux comme Vosne-Romanée ou Gevrey-Chambertin, chaque demi-ouvrée (≈ 2,14 ares) représente une fraction négociable d’un terroir mythique. L’effet de rareté fait le reste.

Le cadre juridique et les garde-fous

La SAFER dispose d’un droit de préemption sur les ventes de foncier agricole. Elle peut réorienter une transaction pour favoriser l’installation, la consolidation ou la protection de l’équilibre des structures. Depuis 2021, la Loi Sempastous ajoute un contrôle spécifique des cessions de titres de sociétés détenant du foncier agricole. Ce mécanisme vise à limiter des prises de contrôle « silencieuses » par achats de parts, en deçà des seuils classiques du contrôle des structures.

Dans les faits, ces outils ralentissent et encadrent, mais n’annulent pas la montée des prix quand plusieurs acquéreurs solvables se positionnent. La procédure peut imposer des conditions (maintien de l’exploitation, durée de détention, priorité à un projet professionnel). Toutefois, la puissance d’achat d’investisseurs institutionnels ou privés demeure un facteur déterminant. Le contrôle des investissements étrangers de Bercy (régime IEF) vise des secteurs sensibles ; la viticulture n’entre pas, en principe, dans son périmètre, sauf cas particuliers. D’où la centralité des instruments fonciers agricoles dans la réponse publique.

La demande chinoise et la recomposition des marchés

La Chine a connu une chute de consommation de vin entre 2018 et 2023, avant un redressement des importations en 2024, à environ 2,8 millions d’hectolitres pour 1,5 milliard d’euros. Les vins de Bourgogne conservent un statut « aspirateur » dans le très haut de gamme, avec une préférence historique pour les rouges, même si les blancs progressent. Cette recomposition favorise les achats de grands crus bourguignons comme actifs de diversification, indépendamment des cycles de consommation à court terme.

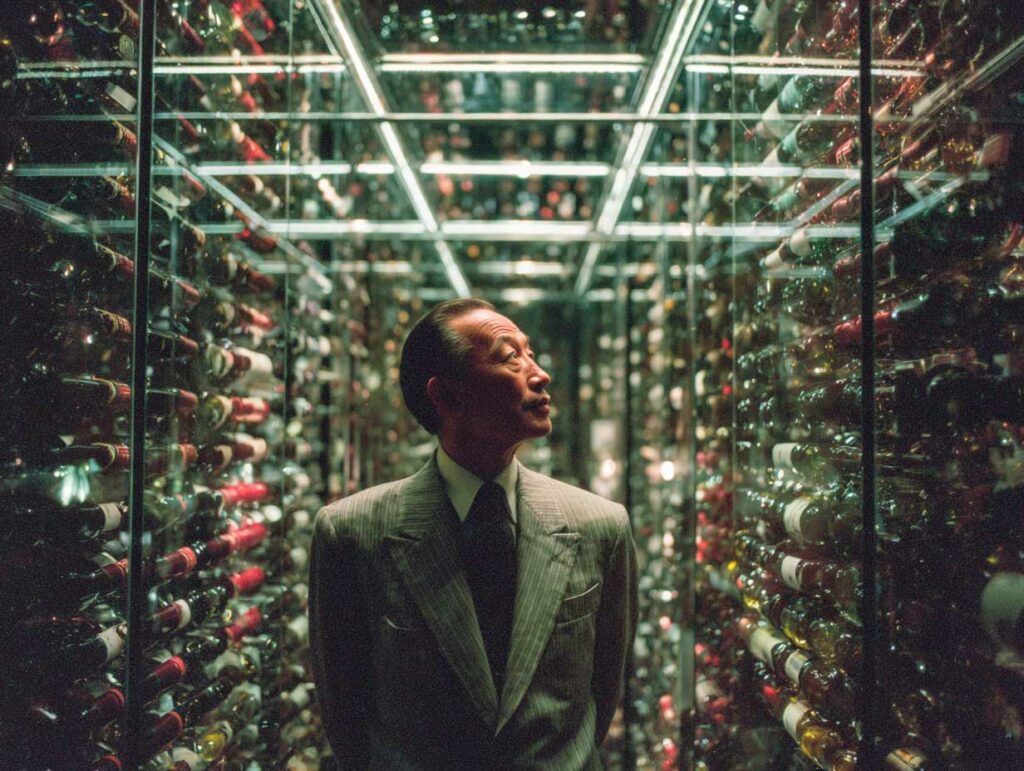

Pour un investisseur, l’équation est simple : faible surface, marque mondiale, rareté croissante et notations élevées constituent un profil de risque/retour attrayant. Les caves asiatiques haut de gamme, les clubs de collectionneurs et les plateformes d’enchères soutiennent la liquidité des étiquettes. L’intérêt chinois ne se limite pas aux bouteilles : la maîtrise de micro-parcelles assure un accès privilégié aux vins, une visibilité sur les millésimes et, parfois, un levier d’image.

Les inquiétudes de la filière en Bourgogne

Les syndicats de vignerons redoutent une spéculation foncière qui éloigne les jeunes repreneurs. Quand un hectare en premier cru se négocie à plusieurs millions d’euros, l’équilibre économique d’une exploitation (investissements, salaires, amortissements) ne suffit plus à justifier la valeur vénale. Des familles vendent des parcelles pour payer des droits de succession, ce qui fragmente davantage les domaines. Les grandes maisons et les capitaux non-opérationnels trouvent alors des fenêtres d’entrée.

Le risque dépasse la question de propriété : c’est l’identité des appellations qui est en jeu. Un tissu d’exploitants ancrés, transmettant savoir-faire et pratiques culturales adaptées aux climats, constitue la base qualitative des AOC. Si la montée des prix évince les projets professionnels, la tentation d’externaliser certaines étapes ou de privilégier la valorisation financière peut s’intensifier. Les représentants de la filière plaident pour des abattements renforcés sur la transmission et des outils de portage public/para-public pour stabiliser les patrimoines viticoles.

Les exemples chiffrés et les ordres de grandeur

Un hectare en appellation communale de la Côte de Nuits peut s’échanger autour de 600 000 à 1 200 000 €/ha selon le climat et l’état cultural. En prix des vignes, les grands crus franchissent souvent la barre des 5 M€/ha, avec des cas supérieurs selon micro-localisation et historique des murs. À l’échelle micro, une parcelle de 0,20 ha en grand cru peut mobiliser 1 à 2 M€ de capitaux. Sur un domaine mixte de 3 ha comprenant premiers et grands crus, la valeur d’actifs peut dépasser 25 M€.

Pour les investisseurs chinois, la stratégie s’inscrit fréquemment dans la douzaine d’années : sécuriser l’accès au vin, accroître la notoriété sur les marchés asiatiques, puis arbitrer selon cycle. Des consortiums répartissent le risque sur plusieurs climats. Quand les conditions de marché sont favorables, la revente d’une quote-part de Gevrey-Chambertin ou de Vosne-Romanée peut dégager des plus-values significatives, sans rupture d’exploitation.

Les réponses possibles et les pistes d’équilibre

Plusieurs leviers existent. D’abord, renforcer l’ingénierie de transmission pour les familles viticoles, via des montages qui dissocient propriété des murs et outil d’exploitation. Ensuite, doter la SAFER de moyens accrus pour le portage, en priorité sur les parcelles stratégiques. La Loi Sempastous peut encore gagner en lisibilité opérationnelle pour réduire les angles morts des cessions de parts.

Sur le plan commercial, une dynamique d’export mieux diversifiée, au-delà des marchés asiatiques de prestige, protège contre les chocs de demande. Côté technique, l’adaptation au climat (sélection massale, ombrage, gestion hydrique, dates de vendange) garantit la compétitivité intrinsèque des vins, ce qui renforce la valeur économique — non seulement la valeur patrimoniale. Enfin, une transparence accrue sur les structures de détention et les engagements de long terme des nouveaux entrants rassurerait la filière sur la préservation des pratiques de l’appellation.

L’enjeu patrimonial des appellations

Au-delà des chiffres, la question touche au sens même des AOC : un système fondé sur un lien indissoluble entre terroir, usages et communauté d’exploitation. Les capitaux étrangers, y compris investisseurs chinois, ne sont pas en soi un problème si les engagements agronomiques, sociaux et temporels sont clairs. L’arbitrage à opérer se situe entre l’ouverture à des financements capables de moderniser outils et vignobles, et la protection d’un modèle de production artisanal ancré dans le territoire. C’est à ce point d’équilibre que se joue l’avenir des grands crus bourguignons.

Cours d’oenologie est un magazine indépendant.